Neue Lavaprobenanalysen der Sundhnúkur-Eruptionen verblüffen Forscher – Magma stammt aus unterschiedlichen Quellen

Eine neue Studie, die gestern im Fachmagazin Science veröffentlicht wurde und über die der isländische Fernsehsender RUV berichtete, brachte Überraschendes zutage: Das Magma, aus dem die Lava der verschiedenen Ausbrüche der Sundhnúkur-Kraterreihe seit Dezember letzten Jahres stammt, kommt nicht aus einer einzigen Quelle, sondern aus mehreren verschiedenen. Dieser Umstand erfordert eine Überarbeitung des bisherigen Modells der Magmaspeicher unter Svartsengi und Fagradalsfjall. Gleichzeitig erschwert die hohe Variabilität der Schmelzzusammensetzung die Vorhersage zukünftiger Eruptionen auf der Reykjanes-Halbinsel.

An der Studie arbeiteten 20 Wissenschaftler aus verschiedenen Institutionen unter der Leitung des Geowissenschaftlichen Instituts der Universität Reykjavik zusammen. Im Rahmen der Untersuchung entdeckten sie, dass die Lava der Eruptionen nicht aus einer einzigen Magmaquelle stammt, sondern dass verschiedene Magmalinsen in der Erdkruste miteinander interagieren und so die Vulkanausbrüche auslösen.

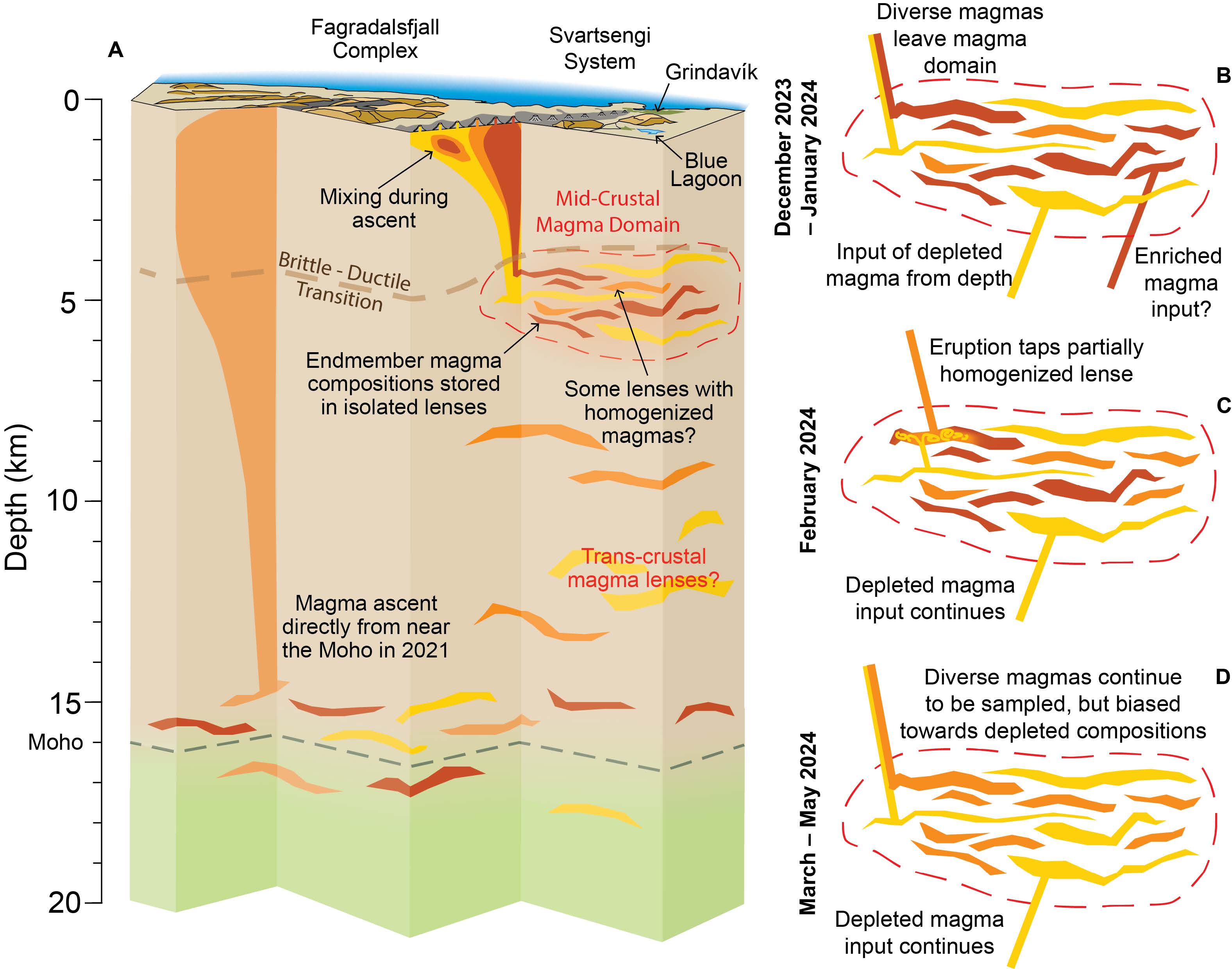

Die Forscher untersuchten Lavaproben, die bei den ersten vier Eruptionen der Serie an verschiedenen Stellen des Lavafelds gesammelt wurden. Während sich die chemische Schmelzzusammensetzung des Basaltmagmas innerhalb einer Eruptionsphase nur wenig veränderte, zeigten sich zwischen den einzelnen Ausbrüchen deutliche Unterschiede. Die Forscher sprechen nun nicht mehr von einem einzelnen Magmenkörper, in dem sich das Magma ansammelt, sondern von einer Magmendomäne, die sich in mittleren Tiefen der Erdkruste gebildet hat.

Die unerwartete chemische Vielfalt der Schmelze macht die Vorhersage zukünftiger Eruptionen komplizierter. Zunächst war man von einer gleichmäßigen chemischen Zusammensetzung der Lava ausgegangen, doch die Ergebnisse der Studie zeigen eine viel komplexere Dynamik im Magmasystem.

Ein in der Studie veröffentlichtes Bild veranschaulicht diese Komplexität anhand eines Querschnitts von der Erdoberfläche bis in den Erdmantel. Es wird deutlich, dass das Magma im Fagradalsfjall aus der Grenzschicht zwischen Kruste und Mantel aufgestiegen ist, während das Magma in der Sundhnúkur-Kraterreihe überraschend vielfältig war, obwohl es aus der gleichen Magmakammer stammt. Die Ergebnisse tragen nicht nur zum Verständnis isländischer Vulkane bei, sondern liefern auch wichtige Hinweise für das globale Verständnis von Vulkansystemen. (Quellen: Science/RUV)