Dass vulkanische Gase Pflanzen absterben lassen klingt logisch und ist hinlänglich bekannt. Jetzt berichtet eine neue Studie allerdings vom umgekehrten Effekt und er könnte sogar dazu genutzt werden, um Vulkanausbrüche vorherzusagen. Der Geophysiker Nicolas Houlié geht in seiner Studie noch ein Stück weiter und untersucht, ob Pflanzen nicht sogar den Ort einer bevorstehenden Eruption anzeigen könnten.

Streifen intensiven Pflanzenwachstums vor einem Vulkanausbruch

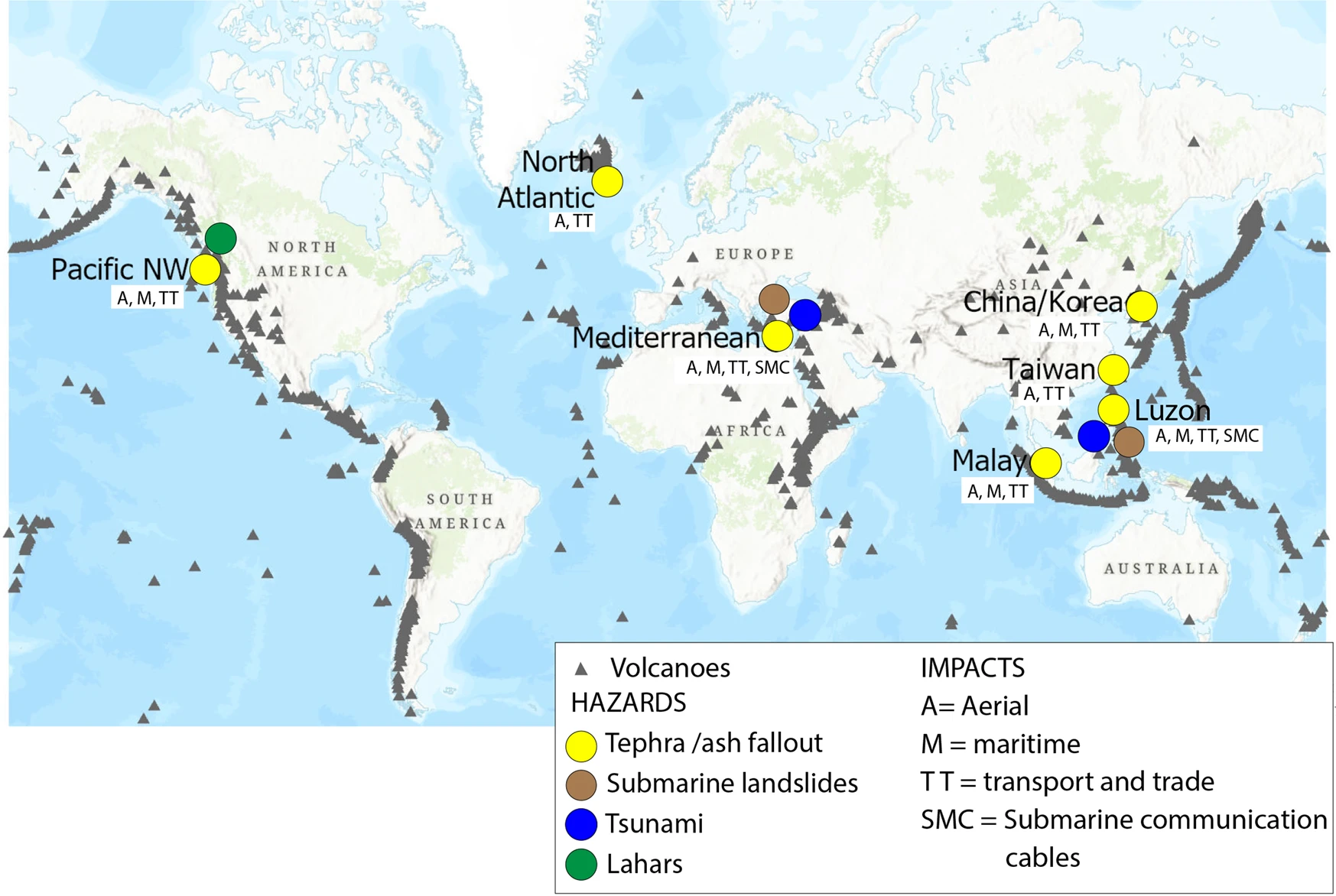

Im Jahr 2001 wurde auf Satellitenfotos des Ätnas eine Reihe von Pinien aufgespürt, die besonders grüne Nadeln hatten, was auf eine gesteigerte Photosynthese hindeutete. Wanderer am Boden konnten hingegen keine Veränderungen feststellen. Die Bäume wuchsen in einem 30 m schmalen Streifen, der eine Länge von gut 2 km hatte. Doch das verstärkte Pflanzenwachstum war nur von kurzer Dauer: im Herbst 2002 öffnete sich entlang des Vegetationsstreifens eine Eruptionsspalte und die Bäume vergingen in einem Lavastrom. Recherchen der Forscher ergaben, dass das gleiche Phänomen bereits einige Monate vor anderen Eruptionen aufgespürt wurde, etwa 1973, als Aufnahmen aus dem alten Skylab-Labor einen Streifen verstärkter Vegetation zeigten, entlang dessen sich einige Monate später eine Eruptionsspalte geöffnet hatte. Weitere Auswertungen von Satellitenfotos ergaben, dass das Phänomen auch vor der Ätna-Eruption von 2001 auftrat. Ebenso an anderen Vulkanen, wie z.B. am Nyiragongo im Kongo, der ebenfalls im Jahr 2001 eruptierte. Vor dem Ausbruch verstärkte sich das Pflanzenwachstum entlang der künftigen Eruptionsspalte. Doch was verstärkte das Pflanzenwachstum? Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, wurden Holzproben von überlebenden Bäumen genommen, die in einem Radius von 150 m um die Spalten standen. Die Wissenschaftler stellten die Hypothese auf, dass vulkanische Gase vermehrt Kohlenstoff an die Oberfläche transportierten, doch dass konnte anhand der Holzproben nicht nachgewiesen werden. Dafür stellte man eine geringere Konzentration an bestimmten Sauerstoffisotopen fest, was auf eine vermehrte Wasserzufuhr hindeutete. Sehr wahrscheinlich war es einfach der Wasserdampf, der mit den Gasen aufstieg und den Boden durchfeuchtete, wovon die Pflanzen profitierten.

Im Jahr 2001 wurde auf Satellitenfotos des Ätnas eine Reihe von Pinien aufgespürt, die besonders grüne Nadeln hatten, was auf eine gesteigerte Photosynthese hindeutete. Wanderer am Boden konnten hingegen keine Veränderungen feststellen. Die Bäume wuchsen in einem 30 m schmalen Streifen, der eine Länge von gut 2 km hatte. Doch das verstärkte Pflanzenwachstum war nur von kurzer Dauer: im Herbst 2002 öffnete sich entlang des Vegetationsstreifens eine Eruptionsspalte und die Bäume vergingen in einem Lavastrom. Recherchen der Forscher ergaben, dass das gleiche Phänomen bereits einige Monate vor anderen Eruptionen aufgespürt wurde, etwa 1973, als Aufnahmen aus dem alten Skylab-Labor einen Streifen verstärkter Vegetation zeigten, entlang dessen sich einige Monate später eine Eruptionsspalte geöffnet hatte. Weitere Auswertungen von Satellitenfotos ergaben, dass das Phänomen auch vor der Ätna-Eruption von 2001 auftrat. Ebenso an anderen Vulkanen, wie z.B. am Nyiragongo im Kongo, der ebenfalls im Jahr 2001 eruptierte. Vor dem Ausbruch verstärkte sich das Pflanzenwachstum entlang der künftigen Eruptionsspalte. Doch was verstärkte das Pflanzenwachstum? Um dem Rätsel auf die Spur zu kommen, wurden Holzproben von überlebenden Bäumen genommen, die in einem Radius von 150 m um die Spalten standen. Die Wissenschaftler stellten die Hypothese auf, dass vulkanische Gase vermehrt Kohlenstoff an die Oberfläche transportierten, doch dass konnte anhand der Holzproben nicht nachgewiesen werden. Dafür stellte man eine geringere Konzentration an bestimmten Sauerstoffisotopen fest, was auf eine vermehrte Wasserzufuhr hindeutete. Sehr wahrscheinlich war es einfach der Wasserdampf, der mit den Gasen aufstieg und den Boden durchfeuchtete, wovon die Pflanzen profitierten.

Forscher entwickelten in den letzten Jahren weitere Methoden, um Hinweise aus der Natur zu interpretieren, mit denen Vulkanausbrüche vorhergesagt werden sollen. So rüstete man am Ätna Ziegen mit GPS Sendern aus, um aus ihren Bewegungsmustern auffälliges Verhalten abzuleiten, das auf einer bevorstehende Eruption hindeuten könnte. In der Vulkaneifel werden Ameisen beobachtet, ob sie ihre Ameisenhügel vermehrt dort bauen, wo Kohlendioxid aus dem Boden strömt. Einzeln für sich genommen, stellt keine der Methoden ein hinreichendes Kriterium für die Vorhersage einer Eruption dar, doch alle zusammen genommen, können den Wissenschaftler wichtige Hinweise liefern, ob sich am Vulkan ein Ausbruch zusammenbrauen könnte. (Quelle: https://doi.org/10.1029/2021EO210590)