Neue Sorge vor Mega-Erdbeben an der Cascadia-Subduktionszone wegen Fluid-Austritt

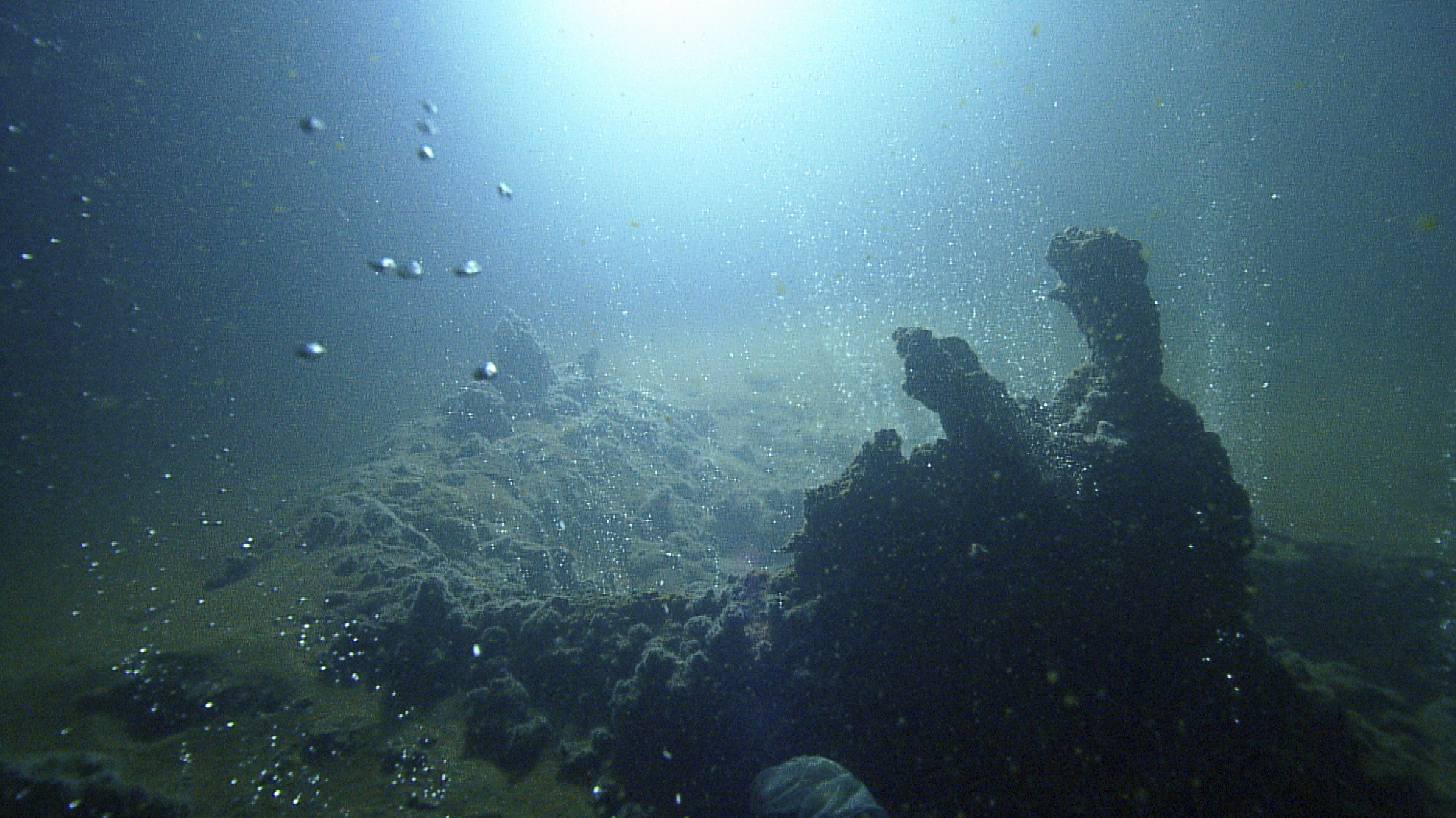

Wahrscheinlich ist es dem Erdbeben Mw 5,8 geschuldet, dass sich vor zwei Tagen vor dem kanadischen Vancouver Island ereignete, dass die amerikanischen Medien nun wieder die Angst vor einem Megabeben an der großen Störungszone thematisieren, denn Ansonsten wäre die Meldung von Forschern der Universität Washington klanglos verpufft. Sie machten auf ein Phänomen am Meeresboden vor der Pazifikküste aufmerksam, das seit 2015 bekannt ist und damals als eine Reihe von Löchern im Ozeanboden abgetan wurde. Doch aus den Löchern strömt ein Fluid, das sich in Wasserschlieren bemerkbar macht. Mich erinnern die Löcher and die Münder von Fumarolen oder eines Black Smokern, aus denen hydrothermale Lösungen austreten.

Wahrscheinlich ist es dem Erdbeben Mw 5,8 geschuldet, dass sich vor zwei Tagen vor dem kanadischen Vancouver Island ereignete, dass die amerikanischen Medien nun wieder die Angst vor einem Megabeben an der großen Störungszone thematisieren, denn Ansonsten wäre die Meldung von Forschern der Universität Washington klanglos verpufft. Sie machten auf ein Phänomen am Meeresboden vor der Pazifikküste aufmerksam, das seit 2015 bekannt ist und damals als eine Reihe von Löchern im Ozeanboden abgetan wurde. Doch aus den Löchern strömt ein Fluid, das sich in Wasserschlieren bemerkbar macht. Mich erinnern die Löcher and die Münder von Fumarolen oder eines Black Smokern, aus denen hydrothermale Lösungen austreten.

Aufgespürt wurden die mysteriösen Löcher auf einer Fahrt des Forschungsschiffs Thomas G. Thompson. Die Forscher tasteten den Ozeanboden mittels Sonar ab und stießen eher zufällig auf das Phänomen. Die Löcher erstrecken sich auf einer Länge von gut 1 km und befinden sich in 1200 m Wassertiefe in gut 80 km Entfernung zur Küste.

Die Wissenschaftler schenkten dem Phänomen nun neue Aufmerksamkeit und ihre aktuelle Situationsanalyse kommt zu dem Schluss, dass aus der Lochreihe ein Fluid austritt, dass in der Ozeankruste an der Cascadia-Störungszone als Schmiermittel fungieren könnte und für ein reibungsloses aneinander vorbeigleiten der Platten verantwortlich sein könnte. Die Sorge besteht darin, dass durch das Austreten des Fluids das Schmiermittel in der Tiefe der Störungszone knapp wird und sich die Platten verhaken können. Solche Verhakungen sorgen für einen starken Spannungsaufbau in der Erdkruste, der sich dann explosionsartig in einem Erdbeben entladen könnte. Schon seit langem weiß man, dass sich entlang der Cascadia-Störungszone ein Starkbeben mit Magnituden im achter Bereich ereignen können und sogar ein Beben mit der Magnitude neuen kann man nicht ausschließen. Betroffen könnten Metropolen wie Vancouver (Kanada) und Seattle (USA) sein, die weniger Kilometer hinter der Störungszone liegen.

Die Flüssigkeitsschwaden sind etwa 9 °C wärmer als das umgebende Wasser, daher vermuten sie, dass sie aus etwa 4 km unter dem Meeresboden stammen, wo sich der Cascadia-Megathrust befindet. In dieser Tiefe werden die Temperaturen auf 150 bis 250 °C geschätzt. Die Analyse der Flüssigkeit ergab, dass sie sehr hohe Mengen an Bor und Lithium enthält, während die Mengen an Chlorid, Kalium und Magnesium gering sind. „Das ist etwas, das ich noch nie gesehen habe und, soweit ich weiß, noch nie zuvor beobachtet wurde“, sagte Dr. Evan Solomon, Co-Autor der Studie und Professor für Ozeanographie an der Universität von Washington, in einer Pressemitteilung.

Die Flüssigkeitsschwaden sind etwa 9 °C wärmer als das umgebende Wasser, daher vermuten sie, dass sie aus etwa 4 km unter dem Meeresboden stammen, wo sich der Cascadia-Megathrust befindet. In dieser Tiefe werden die Temperaturen auf 150 bis 250 °C geschätzt. Die Analyse der Flüssigkeit ergab, dass sie sehr hohe Mengen an Bor und Lithium enthält, während die Mengen an Chlorid, Kalium und Magnesium gering sind. „Das ist etwas, das ich noch nie gesehen habe und, soweit ich weiß, noch nie zuvor beobachtet wurde“, sagte Dr. Evan Solomon, Co-Autor der Studie und Professor für Ozeanographie an der Universität von Washington, in einer Pressemitteilung.

Die Cascadia-Verwerfung erstreckt sich über eine Länge von 1100 km an der Pazifikküste Nordamerikas. Hier wird die ozeanische Yuan-de-Fuca-Platte unter die Platte des Nordamerikanischen Kontinents subduziert. Sie verläuft vor der Südküste Kanadas und reicht hinab bis nach Nordkalifornien, wo sie auf die San-Andreas Verwerfung trifft. Die Cascadia-Verwerfung ist für den Vulkanismus der Kaskaden-Vulkane mitverantwortlich, denn durch partielles Schmelzen der subduzierten Yuan-de-Fuca-Platte entsteht ein Großteil des Magmas, das als Lava an den Vulkanen wie Mount St. Helens austritt. Ein starkes Erdbeben könnte hier auch einen Vulkanausbruch triggern.