Erdbebenserie an Marmara-Verwerfung wandert ostwärts – Gefahr für Istanbul wächst

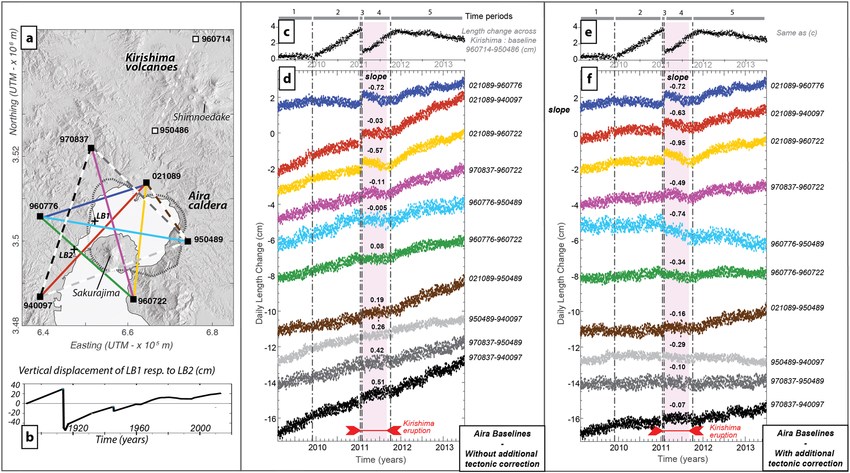

Eine neue Studie liefert wichtige Erkenntnisse über die seismische Entwicklung entlang der Marmara-Verwerfung in der Türkei. Unter der Leitung von Prof. Dr. Patricia Martínez-Garzón vom GFZ Helmholtz-Zentrum für Geowissenschaften in Potsdam haben internationale Forschende seismischer Daten der letzten 20 Jahre neu ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass Erdbeben mit einer Magnitude von über 5 seit 2011 systematisch ostwärts in Richtung Istanbul wandern.

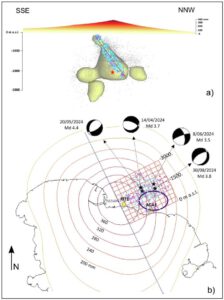

Der vorläufige Höhepunkt dieser Serie war das starke Erdbeben der Magnitude 6,2 vom April 2025, das im sogenannten Übergangsabschnitt der Verwerfung südwestlich von Istanbul stattfand. Dieses Beben ist das stärkste Ereignis an der Marmara-Verwerfung seit mehr als 60 Jahren gewesen.

Die Forschenden erklären, dass sich die Verwerfung aus verschiedenen Segmenten zusammensetzt, die sich mechanisch unterschiedlich verhalten. Einige Abschnitte „kriechen“ – das bedeutet, dass sich die Erdplatten dort langsam und kontinuierlich aneinander vorbeibewegen, ohne ein großes Erdbeben auszulösen. In diesen kriechenden Bereichen wird nur ein Teil der aufbauenden tektonischen Spannung gespeichert. Andere Segmente, wie der Bereich direkt südlich von Istanbul, sind hingegen „verhakt“: Dort verhaken sich die Platten fest ineinander und speichern dadurch viel mehr Energie. Sobald sich diese Energie plötzlich löst, kann es zu einem starken Erdbeben kommen.

Die Erdbebenserie bewegt sich von den kriechenden Abschnitten im Westen langsam in Richtung der verhakten Segmente östlich, die große Mengen Energie angesammelt haben und somit potenziell für schwere Beben verantwortlich sind.

Die Analyse zeigt außerdem, dass die Erdbeben und ihre Nachbeben hauptsächlich ostwärts in Richtung Istanbul wandern. Das starke April-Beben erzeugte energiereiche seismische Wellen bevorzugt in östlicher Richtung – ein Effekt, der als „Direktivität“ bezeichnet wird. Sollte ein großes Beben unmittelbar vor Istanbul beginnen, könnten die Erschütterungen dort besonders stark sein.

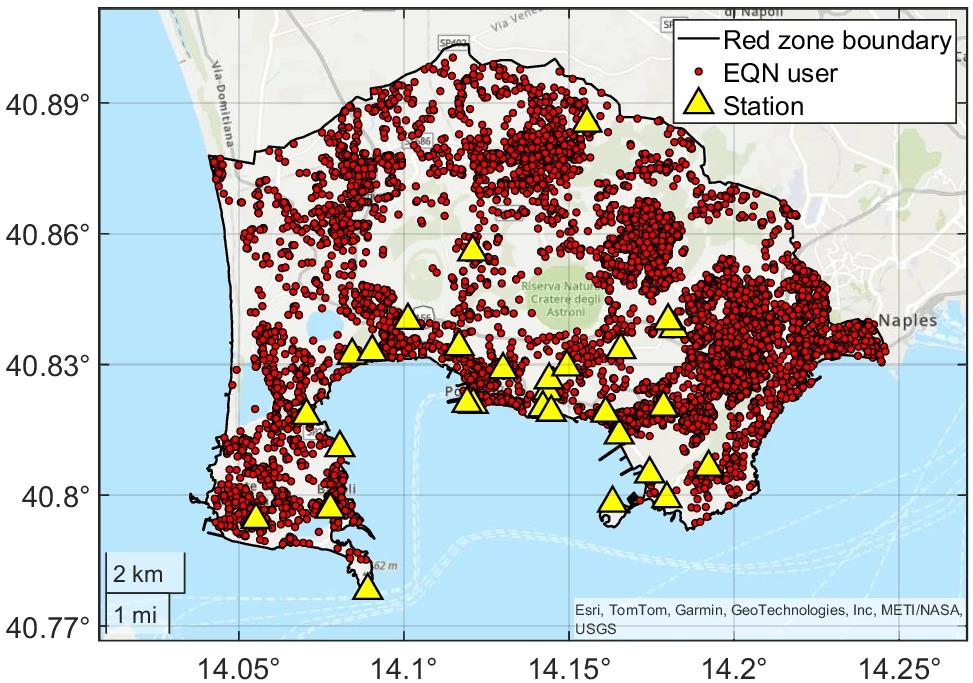

Die Studie betont die Dringlichkeit, die Marmara-Verwerfung besser zu überwachen. Dazu sollen zusätzliche Bohrloch-Seismometer, Meeresbodenstationen und moderne Glasfasersensoren zum Einsatz kommen. Dies ermöglicht Frühwarnsysteme, die im Ernstfall wertvolle Sekunden oder Minuten für Schutzmaßnahmen liefern können.

Prof. Martínez-Garzón erklärt: „Unsere Forschung zeigt, welche Bereiche der Verwerfung zunehmend unter Spannung stehen – das hilft, das Risiko für Istanbul besser einzuschätzen, auch wenn wir noch nicht genau vorhersagen können, wann das nächste große Beben kommt.“

Mit rund 18 Millionen Einwohnern gilt Istanbul als hochgefährdet durch mögliche Großbeben entlang der Marmara-Verwerfung – eine der wichtigsten seismischen Gefahrenzonen Europas.

Quelle: Pressemeldung GFZ. Studie: P. Martínez-Garzón et al., Progressive eastward rupture of the Main Marmara Fault towards Istanbul, Science 10.1126/science.adz0072 (2025).